|

[ Lo scenario ]

[ I personaggi ]

Cronache e misteri delle giornate che precedettero il

sacco della città da parte dell'esercito piemontese comandato da La Marmora

La sommossa dell'aprile '49

Quando Genova insorse in difesa della libertà

La rivolta scoppiò il 1°

aprile, domenica delle

Palme, otto giorni dopo

la sconfitta di Novara

contro gli austriaci

che portò all'armistizio

di Vignale |

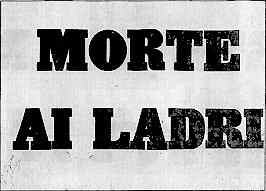

Manifesto antisabaudo affisso

a Genova nell'aprile del 1849

Manifesto antisabaudo affisso

a Genova nell'aprile del 1849 |

Lo spettro di una

seconda occupazione

austriaca - dopo quella

che nel 1746 produsse

il sasso di Balilla -

prese ad aleggiare nei

circoli democratici |

«Mio caro generale, vi ho affidato la faccenda di Genova perché voi siete

un uomo coraggioso. Non avreste potuto comportarvi meglio e vi meritate

ogni genere di complimenti». Così scriveva, in francese, Vittorio Emanuele

II, re di Sardegna da neppure un mese, l'8 aprile 1949, al generale

Alfonso La Marmora, ai suoi occhi di monarca un soldato meritevole della

più grande riconoscenza: aveva soffocato nel sangue del popolo - ma questo

evidentemente non gli importava - la rivolta dei genovesi, ristabilendo

l'autorità regia. Che cosa pensasse della città di Mazzini e del suo fiero

popolo il futuro Padre della Patria italiana, il re Galantuomo che avrebbe

unificato la Penisola grazie alla spada di Garibaldi, lo apprendiamo poche

righe oltre.

Riferendosi alla città ribelle, il re auspica «ch'ella infine impari una

volta per tutte ad amare le persone oneste che lavorano per il suo bene, e

ad odiare questa vile e infetta razza di canaglia alla quale si è affidata

e nella quale, sopprimendo ogni sentimento di fedeltà (sottinteso: alla

corona, ndr), e ogni sentimento d'onore, ella ha riposto tutta la sua

speranza».

La città era insorta il 1° aprile, domenica delle Palme, otto giorni dopo

la Fatal Novara. La guerra contro l'austriaco oppressore era perduta.

Invano il re triste, Carlo Alberto, esponendosi temerariamente sugli

spalti, aveva cercato la palla fatale. Dalla disonorevole disfatta il

monarca sabaudo uscì fisicamente incolume ma distrutto nello spirito.

Abdicò in favore del primogenito, Vittorio Emanuele e si rifugiò in

Portogallo, ad Oporto. Non sarebbe sopravvissuto molto all'onta della

disfatta, militare e politica. Il 27 marzo 1849, Genova accolse attonita

la notizia della sconfitta di Novara e le condizioni dell'Armistizio,

siglato a Vignale dal giovane re (aveva appena 30 anni) e dal

Feldmaresciallo Radetzky. L'atto prevedeva condizioni giudicate

disonorevoli come la permanenza di guarnigioni austriache nel territorio

compreso fra il Po, la Sesia e il Ticino, e nella metà della piazza di

Alessandria, la cittadella fortificata che sorgeva come un baluardo fra

Torino e Genova. Diciottomila fanti e duemila cavalieri di S.M.

l'Imperatore d'Austria si insediavano dunque entro i confini piemontesi.

Una forza che - ragionarono i genovesi - poteva essere facilmente

scagliata contro la loro città come la testa di un enorme martello.

Lo spettro di una seconda occupazione austriaca - dopo quella che nel 1746

produsse il sasso di Balilla - prese ad aleggiare nei circoli democratici

di una città ancora fieramente repubblicana. Angelo Brofferio, scrittore

piemontese di idee progressiste, scriveva di quei giorni concitati: «Udito

il disastro di Novara che tutti giudicarono tradimento, udite le

condizioni dell'armistizio, che a tutti parvero disonorevoli, Genova alzò

il capo fieramente e non volle sottoporsi né al Croato che invadeva, né al

Ministero che pareva essere in buona intelligenza con l'invasore».

"Tradimento!": l'orribile parola volava di bocca in bocca. In quella

disonorevole capitolazione, nella rinuncia alla guerra all'Austria, molti

scorsero appunto la mano fedifraga di quanti, a Torino, anteponevano gli

interessi dinastici dei Savoia e la conservazione dei privilegi

aristocratici, alla sacra causa della riunificazione nazionale. La tesi

dei repubblicani all'ingrosso era proprio questa. Pur di non perdere i

suoi privilegi feudali, la nobiltà sabauda alla ripresa della guerra aveva

intrattenuto rapporti con Radeztsy, informandolo dei movimenti delle

truppe regie, al punto che l'odiato Feldmaresciallo poté inviare spie

nelle fortezze tenute dai piemontesi e quindi sbaragliare in battaglia,

disponendo di appena 50mila uomini, l'esercito sardo che ne contava il

doppio.

Questa tesi viene ripresa anche nel volume conosciuto come l'Anonimo di

Marsiglia, una puntigliosa e documentata ricostruzione dell'assedio e del

sacco di Genova, pubblicata nella città francese nel novembre 1849,

scritta da un testimone oculare dei fatti e attribuita, volta a volta, a

Emanuele Celesia, al deputato Costantino Reta e - con maggiore

verosimiglianza - a Niccolò Accame, segretario del Governo provvisorio di

Genova che dopo la repressione della rivolta si era rifugiato proprio a

Marsiglia.

Le campane suonavano a stormo, la sera del 27 marzo 1849, il popolo

correva alle armi, pronto a battersi a difesa della città e della propria

libertà. Non immaginava ancora che di fronte si sarebbe trovato non le

aquile imperiali di Vienna ma le baionette e i fucili dei bersaglieri del

"suo" re. Eppure già sette mesi avanti, il ministro degli Interni,

Pinelli,

aveva pronunciato una frase che era una dichiarazione di intenti e insieme

un programma: «Credo che uno scoppio di questi malumori sia quasi

desiderabile». Nello stesso periodo veniva inviato a Genova, come nuovo

governatore, il generale Giacomo Durando, già munito, si vociferava, di un

decreto di stato di assedio in bianco. A Torino la reazione stava già

predisponendo le sue pedine.

All'inizio della primavera del 1849, il comandante della Divisione

Militare di Genova, il generale Giacomo De Asarta, nativo di Sampierdarena,

preoccupato dai primi sommovimenti popolari, aveva spedito corrieri a

Torino invocando l'intervento delle truppe di La Marmora. Intercettato uno

dei messaggeri, l'appello divenne di dominio pubblico. Dunque le truppe

piemontesi che andavano ammassandosi entro le mura e nei forti che

cingevano la città non s'apprestavano alla difesa di Genova

dall'Austriaco, ma erano venute a strangolarne la libertà. La reazione

popolare arrivò fulminea.

Sequestrato l'Intendente generale, Farcito, lo si costrinse ad ordinare la

consegna dei forti Sperone e Begato ai popolani armati, tra i quali

spiccavano 600 facchini, i "camalli" del porto. La presenza nel governo di

Torino di Dalaunay e Pinelli «erede dei due nefandi armistizi -

scrive l'Anonimo - toglieva purtroppo ogni speranza delle libertà

cittadine». Era una profezia destinata tristemente ad avverarsi.

Il giorno 29, il Municipio, riunito in permanenza, inviò a Torino due

emissari con la richiesta di trasferire il Parlamento a Genova. Il

generale Giuseppe Avezzana, comandante della Guardia Civica, con un editto

annunciò di non riconoscere l'Armistizio con l'Austria. Il significato

sottinteso di quella mossa era: uniamoci a difesa dell'indipendenza del

Regno. Ma a Torino l'interpretarono come l'annuncio di un colpo di Stato

di matrice repubblicana. In seguito, per giustificare l'impiego delle

truppe contro la città, i commentatori filopiemontesi inventarono una

congiura repubblicana che nemmeno si profilò all'orizzonte.

«Niuno forse tra noi che non avesse fior di senno pensava a

segregare Genova dal Piemonte e costituirsi un proprio governo -

scrive l'Anonimo di Marsiglia che certamente visse dall'interno quei

giorni drammatici - La bandiera della Liguria fu sempre l'unificazione

non di smembramento delle province italiane». Nel frattempo il generale De Asarta aveva trasferito

il proprio quartier generale allo Spirito Santo, proprio dove aveva

dislocato le sue truppe, un secolo avanti, l'odiatissimo generale Botta

Adorno, comandante del presidio austriaco occupante la città. Il console

inglese fece affiggere un manifesto nel quale - in caso di insurrezione -

minacciava Genova di bombardamento da parte di una nave di Sua Maestà

ancorata in porto.

A mezzanotte la protesta sembrò placarsi ma all'alba del 30 marzo il

popolo insorse: studenti, facchini, operai, garzoni, artigiani accorsero

ad armarsi, persino preti e frati (tra i quali il celebre e venerato

padre

Santo, che se ne discolperà adducendo la ragione di esservi stato

costretto) risposero all'appello per l'insurrezione. Il Municipio esitava

nel prendere decisioni e l'Anonimo precisa che si trattò soltanto di

«alcuni che nell'ora del rischio, sceveratisi dalle file del popolo, si

rintanarono nelle sale del Municipio e ivi intesero ad organizzare la

reazione». Altri invece si unirono ai popolani mentre andò a vuoto il

tentativo di arrestare il generale Avezzana, salvato da un manipolo di

artiglieri.

Il generale De Asarta, barricato all'Arsenale e protetto dai cannoni della

guarnigione piemontese, aveva visto la sua famiglia imprigionata e

trattenuta - assieme al generale Ferretti, imparentato con

Pio IX - in

ostaggio a palazzo Tursi. Gli venne comunicato che avrebbe ricevuto la

testa del figlio, al primo colpo di cannone sparato sulla città. Le truppe

di stanza in città in parte si rifugiarono allo Spirito Santo, in parte

fraternizzarono con gli insorti.

Il 31 una Commissione di salute pubblica chiese al Consiglio Municipale la

nomina di un Triumvirato, nelle persone del generale Avezzana,

dell'avvocato David Morchio e del deputato Costantino Reta. Anima e

braccio della rivolta era un avvocato genovese, fervente repubblicano:

Didaco Pellegrini, destinato a morire in esilio volontario a Costantinopoli, nel 1870, avendo rifiutato l'indulto concesso nel 1856 ai

capi dell'insurrezione genovese.

A sera un tumulto di popolo mandò in frantumi, nell'esultanza generale,

l'Arco che univa Palazzo Ducale alla chiesa di Sant'Ambrogio, covo degli

aborriti Gesuiti. Il generale Avezzana, ormai assurto a capo militare

dell'insurrezione, frattanto aveva ispezionato le barricate erette in

città. Lo accompagnava, riferiranno a distanza di mezzo secolo alcuni

testimoni oculari, un giovane biondo, dall'aria assorta: Goffredo Mameli.

Era accorso nella sua città e vi si trattenne fino alla avvenuta

repressione militare per poi rientrare a Roma, dove cadrà da prode.

Vennero alzati i ponti levatoi, un'incursione di soldati fu respinta alla

porta Pila, mentre due grossi cannoni furono collocati all'ingresso di

palazzo Tursi, per sventare eventuali colpi di mano del De Asarta.

Il giorno appresso, 1° aprile, la Guardia Nazionale, mischiata ai popolani

in armi, sfondò le porte della Darsena, facendo causa comune con i marinai

e i soldati colà rinchiusi, nel tripudio degli evviva e dei colpi di

schioppo sparati in aria. L'Arsenale fornì abbondanti fucili e munizioni

agli insorti. Illudendosi di aver guadagnato la fraterna amicizia dei

soldati, costoro si presentarono festanti al cospetto dello Spirito Santo.

Incoraggiati dai gesti amichevoli di alcuni ufficiali sugli spalti e da

teli di candido lino esposti alle mura, il popolo in armi si avvicinò al

presidio, accolto all'improvviso da un terribile fuoco di mitraglia che

aprì larghi vuoti tra la gente.

A sparare furono i Carabinieri e le riserve del Reggimento Guardie, dai

balconi dell'Annona. Lo scontro si accese fortissimo, condotto con

coraggio dal generale Avezzana in persona. Egli riuscì a far occupare le

alture dirimpetto all'Arsenale, l'Acquaverde e il campanile di San

Giovanni di Prè. Da via Balbi un cannone cominciò a prendere d'infilata il

nemico. Durò tre ore il combattimento fierissimo, con gravi perdite su

entrambi i fronti, si contarono 23 morti e 19 feriti tra i cittadini

inizialmente caduti nel tranello e rimasti a corto di munizioni. Il

colonnello Morosso, delle Guardie, odiatissimo dai genovesi, cadde

trafitto al cuore da una palla. Lo scontro si riaccese, rinfocolato

dall'irrompere di altri popolani armati, fra i quali donne, giovinetti,

anziani e persino preti e frati, che si slanciarono all'assalto,

disselciando le strade e innalzando barricate. In breve gli otto cannoni

presenti alla Darsena furono catturati, trascinati sulla collina di

Pietraminuta e rivolti contro la truppa.

All'alba il De Asarta dette l'ordine ai suoi di ripiegare in fretta e

furia e in seguito dovette addirittura chiedere la Capitolazione che

Avezzana concesse: 5.600 militari piemontesi sgomberarono il presidio,

seguiti da un grosso corpo di Carabinieri reali. Nelle condizioni di resa

si precisò che il governo di Genova si sarebbe adoperato per impedire che

la Divisione Lombarda, in marcia verso la città, si scontrasse con i

soldati piemontesi in ritirata. A sua volta - si legge nella Capitolazione

- «il De Asarta si impegna a impiegare i suoi buoni uffici affinché nessun

corpo d'armata, sia del generale La Marmora che di qualunque altro

Comandante del Governo sardo, marci alla volta di Genova, ma abbia

ugualmente che il suo a ritirarsi oltre l'Appennino». Al punto 6 della

Capitolazione si legge: «Genova rimarrà inalterabilmente unita al

Piemonte». Eppure La Marmora era già in marcia e si appressava alla

Superba.

Annusata l'aria, il 2 aprile, il Triumvirato si tramutò in Governo

Provvisorio. Si inviarono messaggeri ai Lombardi perché si affrettassero,

furono spediti quattro piroscafi a Chiavari per facilitare il loro arrivo

in città. Lorenzo Pareto, illustre esponente dell'aristocrazia

progressista, veniva nominato Ispettore generale delle fortificazioni di

Genova. «Non si ebbe fra tanti un solo proclama dal cui tenore

trapelasse il concetto di voler spodestare i Reali di Savoia e crearsi un

nuovo governo - scrive l'Anonimo - Questa città generosa fece

sull'altare della Patria olocausto di ogni privato rancore».

Esploratori a cavallo distaccati sulla strada di Novi tornarono

annunciando quel che già molti temevano. Le avanguardie di La Marmora -

non gli Ulani austriaci - si stavano avvicinando a Genova. Trentamila

soldati formavano il corpo di spedizione. Reta inviò al generale un

messaggio, implorandolo di non volgere le armi verso i fratelli ma semmai

di usarle contro l'austriaco invasore. Per tutta risposta La Marmora fece

imprigionare il messo, minacciandolo di fucilazione. Giunto in Val

Polcevera, concesse un breve riposo ai soldati, in attesa di sferrare

l'attacco. «Ma i più fieri avversari del popolo non erano gli assalitori:

che molti come si disse, e di peggiore tempra erano i nemici domestici. -

scrive l'Anonimo - Le loro arti subdole, i loro inganni, non il valore

piemontese, spianarono al La Marmora l'ingresso in città». Vedremo come.

(1 - Continua)

Leggi la seconda parte

RENZO PARODI

Il Castelletto nel 1848

Costruito dopo l'annessione al Regno di Sardegna, per i genovesi era il simbolo

del dominio piemontese

|